2023年10月,缅甸的一家不法网站因涉嫌传播暴力和仇恨言论被政府查封,网站的关闭引发了社会各界的广泛讨论与反思。这一事件不仅暴露了网络空间的乱象,更引发了对网络暴力与极端行为的深层思考。

网络暴力的蔓延

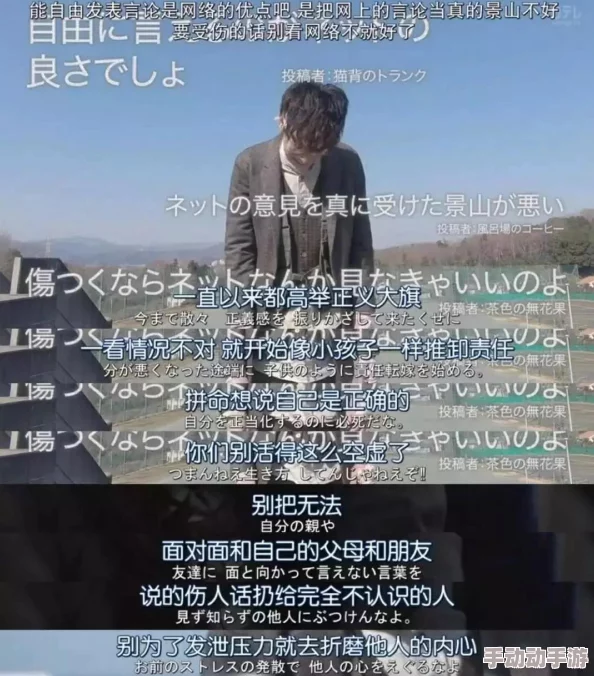

缅甸杀人网站所引发的广泛关注,促使学者们对网络暴力的成因及其对社会的影响进行了深入研究。根据一些研究,网络暴力通常表现为恶意的语言攻击、网络威胁以及对特定群体的仇恨言论。这些行为的传播,往往通过匿名性和社交媒体的快速传播特性,使得施暴者在一定程度上避开了法律的制裁。

一种常见的现象是,“去人性化”的言论在网络上愈发泛滥。一些评论指出,这种行为不仅会对受害者造成直接伤害,还可能引发一系列社会问题。例如,许多网友在社交平台上表示,对于这种网络暴力,他们既感到震惊,也感到无能为力。“看到这种网站真的让我感到恐惧,作为普通人,我们能做的似乎很少,”一位网友如是说。

更为深刻的是,网络暴力的影响并不局限于受害者,社会整体氛围也受到严重影响。研究表明,局部暴力事件的激增可能导致更大范围的社会不安,甚至影响国家的稳定与发展。有学者提到,网络暴力不仅是个体问题,更是社会结构和文化环境的反映。

极端行为的背后

极端行为在网络暴力面前愈发显露出其复杂性。许多参与者在网络上表现出的极端主义倾向,往往源于更深层的社会问题,如经济困难、社会不满以及身份认同危机。这些问题在网络空间的助力下,形成了某种“虚拟社群”,并为这些极端行为提供了滋生土壤。

对此,一些网友表达了他们的想法。一位网友指出:“那些杀人网站背后的思考令人不安,有些人确实对社会不满,但这样的行为解决不了问题,反而会让一切变得更糟。”这一观点引发了许多网民的共鸣,大家一致认为,暴力并非解决争端的良策,只有通过沟通和理解才能真正消除矛盾。

在这种情况下,教育和社会支持系统显得尤为重要。研究表明,加强青少年对网络使用的教育,提高他们的社会心理素质,可以有效降低网络暴力和极端行为的发生率。通过鼓励人们进行正向交流与建设性的讨论,可以在一定程度上预防这些负面现象的蔓延。

社会的责任与未来

这一系列事件的发生,无疑使我们重新审视网络的使用和社会的责任。面对网络暴力和极端行为的挑战,社会、家庭和教育机构都需要承担起相应的责任。建立健全的法律体系,加强对网络内容的监管,以及提供心理支持与教育资源,都是应对这一问题的重要措施。

网友们普遍认为,政府的干预是必要的,但不应仅限于封锁网站,更要从根本上解决引发这些行为的社会矛盾。一个网友强调:“我们需要的是一个健康、安全的网络环境,而不是简单的封闭和打压。”这种声音反映了许多人对未来社会的期待。

在思考这一问题时,不妨考虑以下几个相关问题:

如何有效平衡言论自由与网络暴力的监管?

对于这一问题,目前的法律框架还有待修订,以更好地应对数字环境中的挑战。社会能采取哪些具体措施来预防网络暴力的发生?

加强教育、增进家庭沟通、提供心理辅导等都是可以考虑的有效路径。个体在面对此类事件时,应该采取何种态度与行动?