有关古籍的研究热潮再度掀起,尤其是《丰年经》这一部传世经典引发了广泛关注。这部著作因其深厚的文化底蕴和独特的表现形式,成为学术界和文化爱好者们探讨的重要内容。在不同版本之间的对比中,更让人好奇的是,这本书背后的历史与传说,以及在它的续篇中所隐藏的神秘故事。

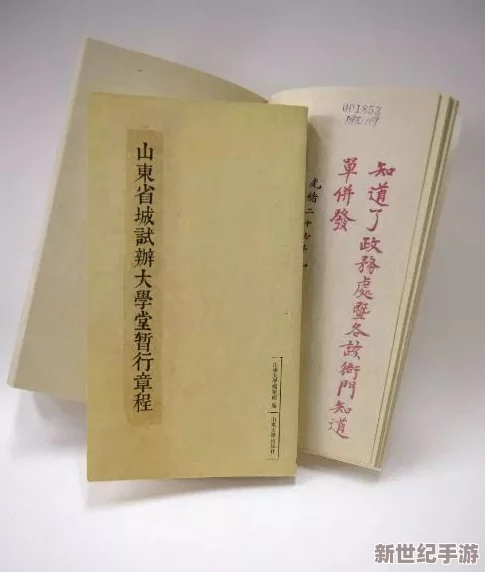

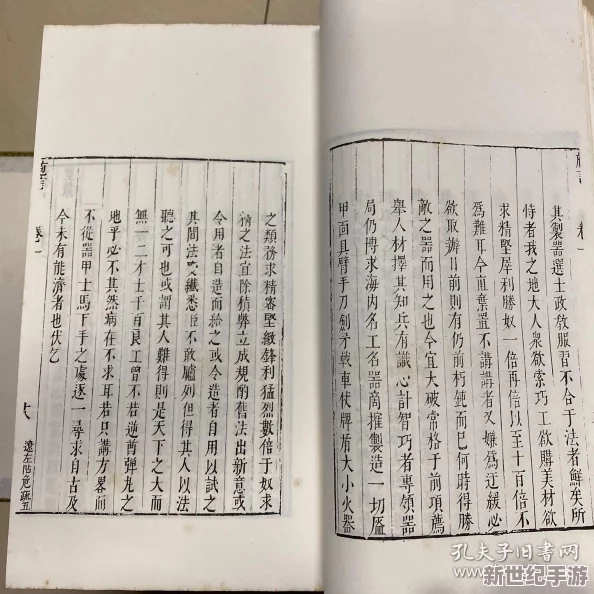

丰年经的多种版本《丰年经》作为中国古代农业哲学的重要著作,不同版本之间存在着一定的差异。在古籍的传承过程中,抄写、刻印以及口耳相传的方式,便造成了版本的多样性。研究表明,早期版本往往保留了更多口耳相传的民间智慧,而后来的版本则可能受到官方意识形态的影响。这种差异不仅影响了书中内容的真实性,也让我们对其中的农耕文化有了更深层的认识。

网友对此书的不同版本评价不一,一位名为“田园归来”的读者提到:“阅读早期版本时,我感受到的是一种原始质朴的乡土情怀,那是一种对自然的尊重和对生活的热爱。而中期版本则更注重教化,把农耕和论理道德结合在一起。”这种对比让许多读者意识到,文化传承中不可避免地夹杂着历史的演变和社会的变迁。

关于《丰年经》的许多传说,使其不仅仅是一部普通的农书。相传,书中有隐藏的智慧,能指引人们应对自然灾害和人生困境。一些研究者认为,书中所提到的“丰年”及其相关农事活动,其实是古人对于气候变化和周期性的深刻观察。这些观念不仅影响了当时的农业生产,更在一定程度上渗透到了文化的各个方面。

在网络论坛上,有读者分享说:“我第一次读《丰年经》,就被其中关于节气的描述吸引住了。那种对自然变化的敏锐感知,正是我们现代人所缺失的。”这一评价引起了许多网友的共鸣,他们纷纷反思现代生活中与自然的关系,感受到古籍所带来的传统智慧的价值。

传承与保护的挑战随着历史的推移,许多珍贵古籍在文献流传的过程中遭到破坏或遗失。《丰年经》也面临着同样的挑战。为保护这一宝贵文化遗产,近年来不少研究项目走进乡村,试图挖掘更加真实的农耕文化,并加以整理和传播。一位参与研究的学者表示:“我们不仅要关注古籍文本的外在形态,更要深入其中的文化意涵,以及它们与当时社会的互动关系。”

在这种背景下,网友们的支持与积极参与总能为古籍的传承增添一份力量。很多爱好者自发组织阅读小组,讨论古籍中的智慧,共同探索其背后深厚的文化内涵。

既然《丰年经》如此神秘且富有历史价值,不妨思考以下问题:

这种古籍的多版本现象对我们理解传统文化有哪些影响? 如何在现代社会中有效地传承和弘扬这些传统知识? 未来的研究应如何关注传统文献与现代生活的联系?对于第一个问题,不同版本的存在使得传统文化的理解更为丰富,也为研究者提供了多元视角。在第二个问题上,结合现代技术如数字化和社会媒体可能是一个有效的途径,能够更好地吸引年轻一代对传统文化的关注。至于第三个问题,与传统文化的联系不仅体现在农业实践中,更应该在我们的日常生活和价值观中有所体现。